パソコンのパーツやソフトの紹介を紹介します。

Windowsやubuntuのカスタムや設定解説あるかも知れません。

MENU

| 未選択 | 公告 | 解説・説明 | PDA・スマホ・タブレット | 初心者向け | パーツ | ソフトウェア | CPU | メモリ | グラフィックボード(GPU) | 電源 | 記録メディア | リンク | ubuntu | rhostudio | 雑記 |

USBメモリは保存できる容量や見た目だけが違うと思いがちですが

実は色んな種類があります。

今回はUSBメモリの種類を紹介していきます。

1.そもそもUSBメモリって何?

USBメモリは「フラッシュメモリ」というものを使ってPCのUSB端子に

接続してデータの読み込みや書き込みを行います。

USB端子はどのPCにもあるので手軽に持ち運びが出来ます。

2.SLCとMLC

実はフラッシュメモリには2種類存在します。

SLCとMLCという種類です。

一般的なのはMLCの方で「安いが寿命が短い」のが特長です。

SLCは「高価だが長寿命」です。

データの書き込み回数がSLCは10万回に対しMLCは1万回程度と言われています。

3.見た目の種類

一般的な形状のUSBメモリ

USB端子に刺しても出っ張りがないタイプ

高速な読み書きが出来るタイプ

4.SSDタイプ

同じUSB端子使用のSSD・・・

つまりはUSBメモリの形をした外付けHDDです。

これはBIOS上の認識がHDDとして認識されます。

これを利用すると「ブラッディマンデー」の「ファルコン」みたく

どのPCでもUSBメモリを刺すだけで自分のOSを起動できます。

5.フォーマット

一般的にリムーバブルメディアは「FAT32」というものでフォーマットされています。

これは1つのファイルが2GB以上はコピー出来ない形式です。

他に「NTFS」というフォーマットの形式があります。

実はこの形式は「Windows」独自のフォーマットで他の機器には使用できません。

デジカメなども「FAT32」でフォーマットしないと動きませんので注意して下さい。

フォーマットの方法はUSBメモリのドライブを右クリックして「フォーマット」

を選び「FAT32」を選択し「クイックフォーマット」のチェックは「外す」です。

USBメモリには色々な種類があるのが分かったでしょうか?

他にもキャラクターの形をしたUSBメモリなどもあります。

いずれにしろ容量や読み書きの速度やフラッシュメモリの種類があります。

安いUSBメモリは「MLC」で「速度が遅い」から安いのです。

高いUSBメモリは「複数のチップ」だったり「SLC」だったりして

創意工夫が成されている故に高いのです。

ちなみに管理人は

のUSBメモリを使用してUSBブート用に「Lubuntu」をUSBメモリに

インストールして緊急用の起動用OSとして持っています。

他に高速タイプの16GBのUSBメモリを普段の作業用データのバックアップにし

作業用データやHPのHTMLファイルやMP3などを持ち歩いています。

オマケ

近頃は「USB3.0対応」のUSBメモリが出てきています。

でも、最新のPCでもない限りはまだまだ「USB2.0」が普及しているので

どうしても速度が気になる人以外は2.0で十分だと思います。

関連記事

プリンターとデジカメと

実は色んな種類があります。

今回はUSBメモリの種類を紹介していきます。

1.そもそもUSBメモリって何?

USBメモリは「フラッシュメモリ」というものを使ってPCのUSB端子に

接続してデータの読み込みや書き込みを行います。

USB端子はどのPCにもあるので手軽に持ち運びが出来ます。

2.SLCとMLC

実はフラッシュメモリには2種類存在します。

SLCとMLCという種類です。

一般的なのはMLCの方で「安いが寿命が短い」のが特長です。

SLCは「高価だが長寿命」です。

データの書き込み回数がSLCは10万回に対しMLCは1万回程度と言われています。

3.見た目の種類

一般的な形状のUSBメモリ

USB端子に刺しても出っ張りがないタイプ

高速な読み書きが出来るタイプ

4.SSDタイプ

同じUSB端子使用のSSD・・・

つまりはUSBメモリの形をした外付けHDDです。

これはBIOS上の認識がHDDとして認識されます。

これを利用すると「ブラッディマンデー」の「ファルコン」みたく

どのPCでもUSBメモリを刺すだけで自分のOSを起動できます。

5.フォーマット

一般的にリムーバブルメディアは「FAT32」というものでフォーマットされています。

これは1つのファイルが2GB以上はコピー出来ない形式です。

他に「NTFS」というフォーマットの形式があります。

実はこの形式は「Windows」独自のフォーマットで他の機器には使用できません。

デジカメなども「FAT32」でフォーマットしないと動きませんので注意して下さい。

フォーマットの方法はUSBメモリのドライブを右クリックして「フォーマット」

を選び「FAT32」を選択し「クイックフォーマット」のチェックは「外す」です。

USBメモリには色々な種類があるのが分かったでしょうか?

他にもキャラクターの形をしたUSBメモリなどもあります。

いずれにしろ容量や読み書きの速度やフラッシュメモリの種類があります。

安いUSBメモリは「MLC」で「速度が遅い」から安いのです。

高いUSBメモリは「複数のチップ」だったり「SLC」だったりして

創意工夫が成されている故に高いのです。

ちなみに管理人は

のUSBメモリを使用してUSBブート用に「Lubuntu」をUSBメモリに

インストールして緊急用の起動用OSとして持っています。

他に高速タイプの16GBのUSBメモリを普段の作業用データのバックアップにし

作業用データやHPのHTMLファイルやMP3などを持ち歩いています。

オマケ

近頃は「USB3.0対応」のUSBメモリが出てきています。

でも、最新のPCでもない限りはまだまだ「USB2.0」が普及しているので

どうしても速度が気になる人以外は2.0で十分だと思います。

関連記事

プリンターとデジカメと

PR

メモリについて。

メモリ交換は一番簡単で手っ取り早いPC改造です。

まずは使用中のPCの説明書やマザーボードの型番を確認して

どの規格のメモリが取り付け可能なのかを確認しましょう。

2004年から2007年くらいまでのPCに使用されているメモリが「DDR2」という規格。

2007年から現在使用されているPCのメモリが「DDR3」という規格。

上記はメモリの一例です。

「DDR2-800」とか書かれている「800」は早さの規格みたいなものです。

正確には「メモリクロック」「バスクロック」が決まっていて

他に「DDR2-533」「DDR2-667」のように色々あります。

DDR3についても上記は同様であり、数値が多いほど早いメモリとなります。

しかし注意しなければいけないのは、DDR2とDDR3は同じメモリで見た目も

似たような感じとなっていますが「互換性」はありません。

ブログの右側のサイドバーにてAmazonの商品を検索することが出来ます。

「DDR2」とか「メモリ」とか入れて検索してみましょう!

関連記事

初心者にも分かるメモリ

メモリ交換は一番簡単で手っ取り早いPC改造です。

まずは使用中のPCの説明書やマザーボードの型番を確認して

どの規格のメモリが取り付け可能なのかを確認しましょう。

2004年から2007年くらいまでのPCに使用されているメモリが「DDR2」という規格。

2007年から現在使用されているPCのメモリが「DDR3」という規格。

上記はメモリの一例です。

「DDR2-800」とか書かれている「800」は早さの規格みたいなものです。

正確には「メモリクロック」「バスクロック」が決まっていて

他に「DDR2-533」「DDR2-667」のように色々あります。

DDR3についても上記は同様であり、数値が多いほど早いメモリとなります。

しかし注意しなければいけないのは、DDR2とDDR3は同じメモリで見た目も

似たような感じとなっていますが「互換性」はありません。

ブログの右側のサイドバーにてAmazonの商品を検索することが出来ます。

「DDR2」とか「メモリ」とか入れて検索してみましょう!

関連記事

初心者にも分かるメモリ

ウェブブラウザとは、ネットを見るためのソフトのことで

Windowsに入っているのは「Internet Explorer」です。

普通のブラウザと「タブブラウザ」とある。

今は大体がタブブラウザで、一つのウィンドウに複数のタブを使って

色んなページを表示してしまおうというもので、普通のウィンドウと違って

一つのウィンドウ内だけで済んで使い勝手がよいというのがポイント。

このブラウザは色んな種類があるのですが少しだけ紹介。

1.Internet Explorer

Windowsに最初から入っているブラウザ。

「IE」と呼ばれ、Windowsによって最初から入っているバージョンが異なるが

決まって共通しているのは「重たい」ということである。

Windows Update で勝手にアップデートされてる場合がある。

2.Google Chrome

Googleが作った無料のブラウザ。

何と言っても軽い。

ただIEとは配置など何かと違うので慣れが必要。

3.Donutシリーズ

Donut(ドーナツ)は根本となるベースはIEで、IEよりも前にタブブラウザとして広まったブラウザ。

IEから変わってもあんまり違和感なく使える。

このDonutは色んなシリーズがあり、軽量版や高機能版など用途によって様々。

4.FireFox

大体のブラウザはIEよりも軽量に作られている。

このFireFoxは「拡張性」が非常に高く様々なプラグインがある。

5.Ancia

GoogleChrome並に軽量でマルチプロセス・マルチスレッド処理が可能なブラウザ。

他のタブに影響がないように工夫されている。

また、インストールが不要でUSBなどにコピーして実行するだけで動作が可能。

他にもネットスケープとかスレイプニルとかオペラとかあるけど省略。

上記を気にしておけばとりあえず大丈夫。

無難に行くならGoogleChrome。

カスタムしたいならFireFox。

Anciaは有名じゃないけど国産のブラウザでレジストリをIEの部分以外はいじっていないという手軽さ。

AnciaChromeというGoogleChromeのベース部分を使用したバージョンもあり

こちらは全くレジストリを使っていない。

さて、皆さんはどのブラウザを使用しますか?

mitsu-evoはAnciaをメインにGoogleChromeをサブとして使っています。

関連記事

ソフト・ゲームの動作環境:最低と推奨

Windowsに入っているのは「Internet Explorer」です。

普通のブラウザと「タブブラウザ」とある。

今は大体がタブブラウザで、一つのウィンドウに複数のタブを使って

色んなページを表示してしまおうというもので、普通のウィンドウと違って

一つのウィンドウ内だけで済んで使い勝手がよいというのがポイント。

このブラウザは色んな種類があるのですが少しだけ紹介。

1.Internet Explorer

Windowsに最初から入っているブラウザ。

「IE」と呼ばれ、Windowsによって最初から入っているバージョンが異なるが

決まって共通しているのは「重たい」ということである。

Windows Update で勝手にアップデートされてる場合がある。

2.Google Chrome

Googleが作った無料のブラウザ。

何と言っても軽い。

ただIEとは配置など何かと違うので慣れが必要。

3.Donutシリーズ

Donut(ドーナツ)は根本となるベースはIEで、IEよりも前にタブブラウザとして広まったブラウザ。

IEから変わってもあんまり違和感なく使える。

このDonutは色んなシリーズがあり、軽量版や高機能版など用途によって様々。

4.FireFox

大体のブラウザはIEよりも軽量に作られている。

このFireFoxは「拡張性」が非常に高く様々なプラグインがある。

5.Ancia

GoogleChrome並に軽量でマルチプロセス・マルチスレッド処理が可能なブラウザ。

他のタブに影響がないように工夫されている。

また、インストールが不要でUSBなどにコピーして実行するだけで動作が可能。

他にもネットスケープとかスレイプニルとかオペラとかあるけど省略。

上記を気にしておけばとりあえず大丈夫。

無難に行くならGoogleChrome。

カスタムしたいならFireFox。

Anciaは有名じゃないけど国産のブラウザでレジストリをIEの部分以外はいじっていないという手軽さ。

AnciaChromeというGoogleChromeのベース部分を使用したバージョンもあり

こちらは全くレジストリを使っていない。

さて、皆さんはどのブラウザを使用しますか?

mitsu-evoはAnciaをメインにGoogleChromeをサブとして使っています。

関連記事

ソフト・ゲームの動作環境:最低と推奨

よく「動作環境」というものがPCソフト・PCゲームには記載されています。

今回はそれについての話。

1.最低動作環境

これは「これ以上無いと起動しません」ということを意味します。

メーカーが調べた結果、そのスペック以上あれば「起動が出来る」という意味です。

これを満たしていることでバリバリゲームが出来るというものではないのです。

「動くだけ」であり、実際はゲーム・作業にならない事を覚悟しておく必要があります。

2.推奨動作環境

これは「これ以上あれば快適に動作します」ということを意味しています。

大体は多分ですが「最低動作環境の倍のスペック」程度が目安となっています。

推奨環境に若干満たない程度であれば割と動いてくれることもあります。

ただし、オンラインゲームなどは3Dであることがほとんどなので

ハイスペックな動作環境が要求されます。

これにはOSの最低や推奨スペックもあるので、あまりに古いPCに

最新のWindows7を入れようとしても動かない・起動しないということがあります。

逆に、いいPCにあえてXPを入れて余分なメモリ消費を抑えるなどの考え方もあります。

Vistaは重たいことで有名なのであえて買ってまで入れる必要はないでしょう。

また、ハードウェアが64ビットに対応していると64ビット版Windowsを入れて

より速く動きます。

ただし、使いたいソフトが64ビットに対応している必要があります。

PS3とかは最新PCにはスペックで劣りますが、ちょっと前のゲーム用PCくらいのスペックがあります。

それをフルにゲーム用として使うので高度なグラフィックなどが実現できています。

一方でPCはOSを始めとする様々な処理を実行しつつ、更にゲームなどを起動して

処理を実行します。

それ故に、かなり高スペックなパーツを必要とするという側面があります。

ちなみに、PS3でUbuntuを起動してみたなんていうことをやった猛者も居るそうです。

PS3がまんまPCになったって感じですね。

スペックの高いPCって結構スゴイんですね~~~~(^^ゞ

今回はそれについての話。

1.最低動作環境

これは「これ以上無いと起動しません」ということを意味します。

メーカーが調べた結果、そのスペック以上あれば「起動が出来る」という意味です。

これを満たしていることでバリバリゲームが出来るというものではないのです。

「動くだけ」であり、実際はゲーム・作業にならない事を覚悟しておく必要があります。

2.推奨動作環境

これは「これ以上あれば快適に動作します」ということを意味しています。

大体は多分ですが「最低動作環境の倍のスペック」程度が目安となっています。

推奨環境に若干満たない程度であれば割と動いてくれることもあります。

ただし、オンラインゲームなどは3Dであることがほとんどなので

ハイスペックな動作環境が要求されます。

これにはOSの最低や推奨スペックもあるので、あまりに古いPCに

最新のWindows7を入れようとしても動かない・起動しないということがあります。

逆に、いいPCにあえてXPを入れて余分なメモリ消費を抑えるなどの考え方もあります。

Vistaは重たいことで有名なのであえて買ってまで入れる必要はないでしょう。

また、ハードウェアが64ビットに対応していると64ビット版Windowsを入れて

より速く動きます。

ただし、使いたいソフトが64ビットに対応している必要があります。

PS3とかは最新PCにはスペックで劣りますが、ちょっと前のゲーム用PCくらいのスペックがあります。

それをフルにゲーム用として使うので高度なグラフィックなどが実現できています。

一方でPCはOSを始めとする様々な処理を実行しつつ、更にゲームなどを起動して

処理を実行します。

それ故に、かなり高スペックなパーツを必要とするという側面があります。

ちなみに、PS3でUbuntuを起動してみたなんていうことをやった猛者も居るそうです。

PS3がまんまPCになったって感じですね。

スペックの高いPCって結構スゴイんですね~~~~(^^ゞ

さて、皆さんは使っているWindowsのメンテナンスをやっているでしょうか?

きちんとメンテナンスを行わないと、動作が重たくなったり

HDDのアクセスに時間がかかったりしてストレスもたまってしまいます。

今回は基本的なメンテナンス方法を解説していきます。

・エラーチェック

コンピュータ → ローカルドライブ(どれでも) → 右クリック → プロパティ →

ツール → エラーチェック → チェックする →

ファイルシステムエラーを自動的に修復するをチェック

文字通り、選択したローカルドライブでファイルにエラーがないかチェックし

エラーがあった場合には自動的に修復します。

この時「不良セクターをスキャンし回復する」を選ぶともっと詳細なチェックをしますが

時間がかかってしまいますので、普段は「自動的に修復」のチェックのみで実行しましょう。

・デフラグ

コンピュータ → ローカルドライブ(どれでも) → 右クリック → プロパティ →

ツール → 最適化 → ディスクを選択 → 分析 → 最適化

これは何をしているかというと「バラバラになったデータを整理する」というものです。

データは空いたスペースにドンドン入れてしまいます。

本棚の空きスペースにバラバラに突っ込んでいく感じです。

断片化するとHDDのアクセス時にデータを探すのに時間がかかり

結果として動作が重たくなる要因の一つにもなります。

定期的に最適化をすることで適正なアクセス速度を維持します。

・ウィルスチェック

ウィルス対策ソフトでウィルスを検索し削除して下さい。

言うまでもなく害を為すファイルがウィルスなので削除して快適にして下さい。

この3つは基本のメンテナンスとなります。

Windows Vistaや7なら自動的にデフラグを実行している場合もあります。

ただ、3つともチェックには何時間単位で時間がかかるので

寝る前や出掛ける前にチェックをかけるといいでしょう。

きちんとメンテナンスを行わないと、動作が重たくなったり

HDDのアクセスに時間がかかったりしてストレスもたまってしまいます。

今回は基本的なメンテナンス方法を解説していきます。

・エラーチェック

コンピュータ → ローカルドライブ(どれでも) → 右クリック → プロパティ →

ツール → エラーチェック → チェックする →

ファイルシステムエラーを自動的に修復するをチェック

文字通り、選択したローカルドライブでファイルにエラーがないかチェックし

エラーがあった場合には自動的に修復します。

この時「不良セクターをスキャンし回復する」を選ぶともっと詳細なチェックをしますが

時間がかかってしまいますので、普段は「自動的に修復」のチェックのみで実行しましょう。

・デフラグ

コンピュータ → ローカルドライブ(どれでも) → 右クリック → プロパティ →

ツール → 最適化 → ディスクを選択 → 分析 → 最適化

これは何をしているかというと「バラバラになったデータを整理する」というものです。

データは空いたスペースにドンドン入れてしまいます。

本棚の空きスペースにバラバラに突っ込んでいく感じです。

断片化するとHDDのアクセス時にデータを探すのに時間がかかり

結果として動作が重たくなる要因の一つにもなります。

定期的に最適化をすることで適正なアクセス速度を維持します。

・ウィルスチェック

ウィルス対策ソフトでウィルスを検索し削除して下さい。

言うまでもなく害を為すファイルがウィルスなので削除して快適にして下さい。

この3つは基本のメンテナンスとなります。

Windows Vistaや7なら自動的にデフラグを実行している場合もあります。

ただ、3つともチェックには何時間単位で時間がかかるので

寝る前や出掛ける前にチェックをかけるといいでしょう。

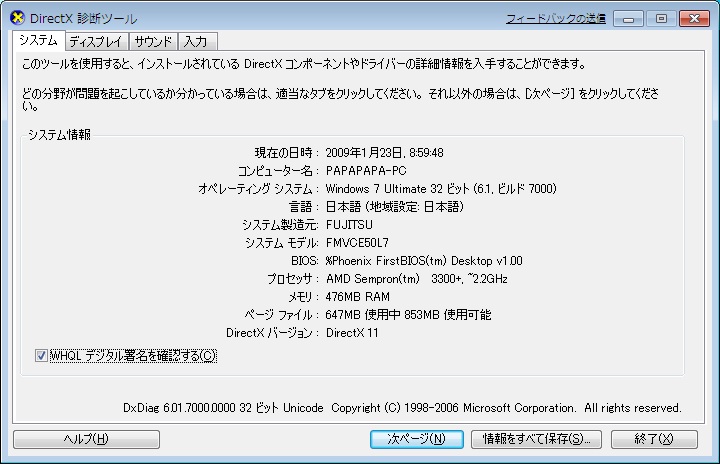

そもそも、自分が使っているPCの確認方法が分からないという方

多いんじゃないでしょうか?

今日は自分の使っているPCのスペック確認方法を紹介します。

スタートメニュー → ファイル名を指定して実行

・「dxdiag」と入力 → 画面が表示される。

大体は書いてある項目通りの内容で意味なんだけど、初心者には分かりづらい場所を開設。

・Bios

機械の箱であるPCのハードウェアを管理するソフトウェア。

WindowsなどOSが入っていなくてもこれは最初から必ず入っている。

・プロセッサ

言うまでもないかも知れないけど「CPU」のことです。

・ページファイル

システムで設定されている「仮想メモリ」のことです。

高速化・最適化の記事で詳しく説明しています。

他には「コンピュータ」を右クリックし「プロパティ」を選択すると

コントロールパネルの「システム」が表示されるので、そちらでも

簡単にスペックを見ることが出来ます。

関連記事

ソフト・ゲームの動作環境:最低と推奨

多いんじゃないでしょうか?

今日は自分の使っているPCのスペック確認方法を紹介します。

スタートメニュー → ファイル名を指定して実行

・「dxdiag」と入力 → 画面が表示される。

大体は書いてある項目通りの内容で意味なんだけど、初心者には分かりづらい場所を開設。

・Bios

機械の箱であるPCのハードウェアを管理するソフトウェア。

WindowsなどOSが入っていなくてもこれは最初から必ず入っている。

・プロセッサ

言うまでもないかも知れないけど「CPU」のことです。

・ページファイル

システムで設定されている「仮想メモリ」のことです。

高速化・最適化の記事で詳しく説明しています。

他には「コンピュータ」を右クリックし「プロパティ」を選択すると

コントロールパネルの「システム」が表示されるので、そちらでも

簡単にスペックを見ることが出来ます。

関連記事

ソフト・ゲームの動作環境:最低と推奨

無料総合オフィスソフトウェア - OpenOffice.org 日本語プロジェクト

無料のMicrosoft Office とも言えるこの「オープンオフィス」

ワープロや表計算などを含むフリーのオフィス統合環境。

オフィス統合環境の標準的ソフトといえる「Microsoft Office」と

操作性やデータの互換性をもち「Word」や「Excel」などの

ファイルを読み書きできるのが特長。

ワープロソフトの「Writer」

表計算ソフトの「Calc」

プレゼンソフトの「Impress」

ドローソフトの「Draw」

データベースソフトの「Base」

数式エディターの「Math」

の6つのソフトで構成されている。

使い勝手は「ほぼ」Microsoft Officeと同じ。

「ほぼ」と言ったのは若干の使い勝手は違う。

が「無料」でこれら6種類のソフトが手に入るのはオイシイ。

インターフェイス周りなど見た目はまるっきり本家そのもの。

オフィスを持っていない皆さんはぜひダウンロードして使ってみて下さい。

関連記事

ソフト・ゲームの動作環境:最低と推奨

無料のMicrosoft Office とも言えるこの「オープンオフィス」

ワープロや表計算などを含むフリーのオフィス統合環境。

オフィス統合環境の標準的ソフトといえる「Microsoft Office」と

操作性やデータの互換性をもち「Word」や「Excel」などの

ファイルを読み書きできるのが特長。

ワープロソフトの「Writer」

表計算ソフトの「Calc」

プレゼンソフトの「Impress」

ドローソフトの「Draw」

データベースソフトの「Base」

数式エディターの「Math」

の6つのソフトで構成されている。

使い勝手は「ほぼ」Microsoft Officeと同じ。

「ほぼ」と言ったのは若干の使い勝手は違う。

が「無料」でこれら6種類のソフトが手に入るのはオイシイ。

インターフェイス周りなど見た目はまるっきり本家そのもの。

オフィスを持っていない皆さんはぜひダウンロードして使ってみて下さい。

関連記事

ソフト・ゲームの動作環境:最低と推奨

プロフィール

HN:

mitsu-evo

性別:

男性

自己紹介:

FMV MV205から改造が始まり、Windowsをメインにハード及びソフトをいじっています。

最近はubuntuやスマホのAndroidなども手を出しています。

最近はubuntuやスマホのAndroidなども手を出しています。

カテゴリー

最新記事

(12/31)

(09/19)

(09/02)

(05/04)

(02/15)

AMAZON

記事の品をアマゾンで検索

最新CM

ブログ内検索

フリーエリア

アクセス解析

忍者アナライズ